- 一、“两金”的现状

国有企业“两金”管控中“两金”指的是应收账款和存货,应收账款包括应收账款及应收票据;存货主要包括库存材料、低值易耗品、周转材料、委托加工物资、在建工程以及所属工业企业的产品等。此外,合同资产是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,即已完工未结算的部分,通常建筑企业也将其计入“两金”的范畴,本文中“两金”的统计口径包括应收账款及应收票据、存货、合同资产。

近年来,我国建筑企业“两金”过高的问题日益突出,已经成为制约企业发展的重要因素,具体表现为应收账款居高不下,存货积压严重,工程项目结算难等。建筑企业在工程建设过程中往往需要垫付大量资金,导致流动资金紧张;为缓解资金压力,企业通常会采取延长付款期限的方式向下游企业收取款项,虽在短期内缓解资金压力,但长期来看会损害企业与供应商的关系,甚至引发信用风险。同时,一些企业为追求规模效应和利润最大化,往往过度扩张业务范围和规模,导致企业内部管理和运营水平跟不上发展步伐,从而导致库存积压严重,使得建筑企业的“两金”问题日益突出。

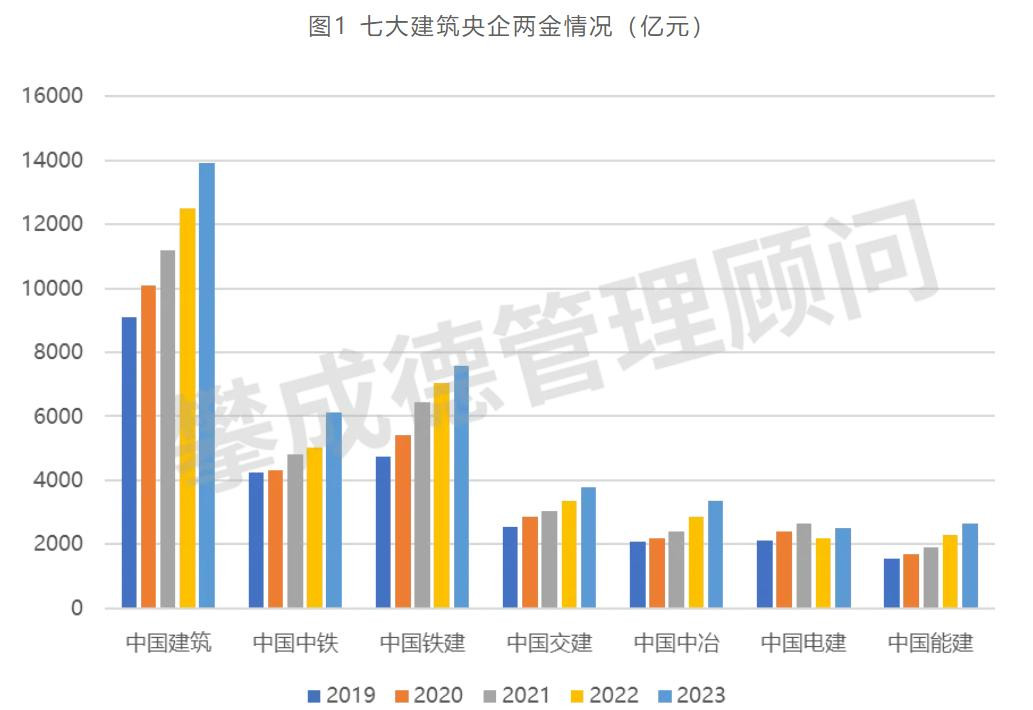

从七大建筑央企的“两金”情况来看,近五年,除中国电建外,六大建筑央企“两金”的复合增速均在10%以上。其中,中国电建“两金”基本保持稳定,规模在2370亿元左右;中国能建复合增速最高,超过14%;其次是中国中冶、中国铁建,复合增速在13%左右;然后是中国建筑受其体量影响,“两金”规模最高,且明显高于其他建筑央企;中国交建、中国中冶的复合增速在10%左右。

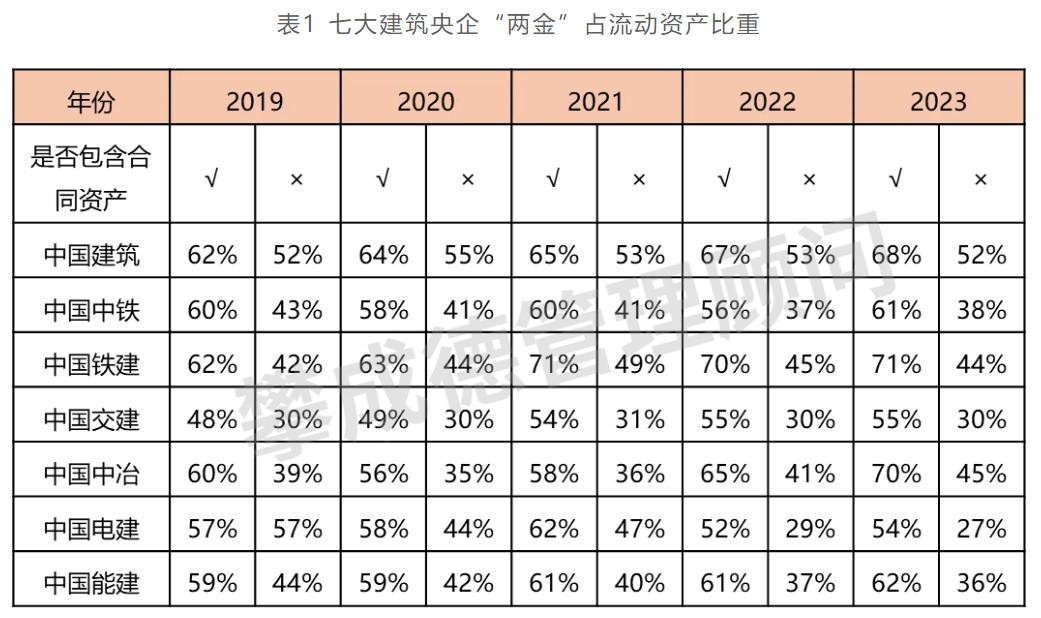

从七大建筑央企“两金”占流动资产比重来看,在统计合同资产的情况下,七大建筑央企的“两金”占流动资产比重平均值为60%。其中,中国铁建最高在67%,中国电建最低在57%。在国务院国资委考核分配局编制的《企业绩效评价标准值》(2022版)中,“两金”不包含合同资产,对建筑业中大型企业的“两金”占流动资产比重的考核标准为:比重在24.2%时,表现为优秀;比重在29.2%时,表现为良好;比重在35.2%时,表现为平均;比重在44.6%时,表现为较低水平;比重在52.4%时,表现较差。

按照该考核标准,2023年,中国建筑表现较差,“两金”占流动资产比重高达52%,中国铁建、中国中冶处于较低水平;中国中铁超出大型企业的平均水平;中国电建表现良好,而中国交建接近良好水平。

- 二、“两金”的成因

造成建筑企业“两金”过高的原因多种多样,本文主要从外部因素和内部因素展开。

(一)外部原因

1.政府支付能力下降。政府支付能力下降是导致“两金”过高的重要原因之一。近年来,由于经济发展速度放缓、地方债务过高等因素的共同影响,政府财政压力不断加大。

国办发〔2023〕35号文、47号文的相继出台,踩下了基础设施建设投资的急刹车。政策文件中明确列出的省份内,凡项目总投资完成率未达50%的,均被要求缓建或停建,其中存在债务困境的省份则直接进入停债、停工阶段。这就意味着建筑企业在未来一段时间内无法获得足够的政府资金支持,必须通过其他渠道来筹集资金,加剧了企业“两金”问题。

2.法规不健全。法规不健全也是导致建筑企业“两金”过高的一个重要原因。目前,我国在建筑业领域的法律法规建设相对滞后且完善程度较低,导致建筑企业在经营过程中面临很多不确定性的因素和风险。

例如,在合同签订环节由于缺乏明确的法律规范和约束力而导致合同条款模糊不清、责任不明确等问题;在工程建设环节由于监管不力、工程质量不高等问题而引发的纠纷和诉讼等。这些问题都会给建筑企业带来很大的经济损失,同时增加项目管理难度,进而增加企业的“两金”负担。

(二)内部因素

1.资金流管理不善。许多建筑企业在财务管理方面存在着诸多问题,例如,预算编制不合理、成本控制不严格、资金调度不及时等,导致企业资金使用效率低下、资金周转困难。另外,还有一些建筑企业在风险管理方面存在较大不足,未能及时识别和应对潜在的风险,给企业经营带来很大的不确定性和损失,进而引发“两金”问题。

2.成本控制意识薄弱。许多建筑企业一味追求业务范围和规模扩大,忽略了成本控制在项目管理中的重要性,带来企业内部的成本管理水平低下、资源浪费严重等问题。这些问题不仅会影响企业的盈利能力,也会增加企业“两金”负担。

- 三、“两金”的管理措施

(一)强化合同管理

强化合同管理是控制两金风险的重要手段。

在市场开发前端,应精心策划主合同的回款条款及回款节点,将支付条件作为关键的风控条款进行严格评审。此外,加大标前成本审核力度,确保投标报价不低于标前成本;在合同谈判与签订阶段,应积极争取签证索赔、结算条款等有利条件。

同时,做好合同交底,梳理合同中的盈亏点,培养全员的成本意识,以便在合同的盈利部分创造更多利润,同时减少或提前规避合同中的亏损风险。

在施工过程中,明确约定变更签证、索赔款项与进度款同步支付,并设定明确的结算时长,特别是终审截止时间,以防止业主方故意拖延结算。对于体量大、工期长或分批分段开工的项目,应争取实现分批分段结算。

(二)优化考核机制

首先,建立“两金”压控长效机制。及时制定“两金”压控工作计划,通过广泛研讨形成切实可行的压控措施,并积极对“两金”压控工作进行总结。将“两金”占用管控纳入单位内部控制体系建设,堵塞管理漏洞,持续推进“两金”占用存量的压降和增量的控制力度。

其次,将“两金”的余额及其在流动资产中的比重纳入考核指标,并适当增加其在整体考核中的权重,可以在一定程度上避免企业为追求短期经营绩效而以牺牲回款时间为代价。有助于解决确认了营业收入却没有相应现金流入的情况。同时,明确奖惩政策,严格执行考核兑现机制,形成考核、预算和分配之间的联动协同效应。

(三)创新融资渠道

探索多样化的融资方式和渠道,为建筑企业提供更多的资金支持,减轻对“两金”的依赖。例如,供应链金融,通过应收账款保理、动态贴现等方式,缩短应收账款回收周期,快速获取流动资金;资产证券化,将应收账款、存货作为基础资产,通过资本市场筹集资金,以实现将未来的现金流提前变现,优化资金结构;内部融资优化,通过内部资金挑拨、员工持股计划等方式提高企业资金利用率,降低外部融资需求;政府政策支持,密切关注政府政策动态,合理利用政策优势,通过政策性贷款、税收优惠等方式获取低成本资金支持。

(四)加强信息化建设

利用信息技术提高“两金”管理的自动化和智能化水平,提升管理效率和透明度。

一是引入企业资源计划(ERP)系统,实现财务、采购、库存、项目管理等模块的集成管理,通过ERP系统实时获取各项业务数据。

二是引入客户关系管理(CRM)系统,全面管理客户信息、合同、发票和回款情况,及时发现和预警信用风险。

三是建立供应链协同平台,实现与供应商、客户的实时信息共享,通过需求预测,优化采购和生产计划。

四是引入人工智能技术进行智能风控,自动识别和评估客户的信用风险。

同时,设定信息化关键绩效指标(KPI),如数据准确性、系统稳定性、用户满意度等。

来源:建筑前沿 杨如